Am 8. Dezember 2020 fand unser C2C Forum: Kreislauf-Stadt Berlin digital und interaktiv mit Vertreter*innen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Berlin statt. Das Thema: Urbanes Ressourcen- und Innovationsmanagement und gesundes Stadtwachstum durch konsequente Kreislaufwirtschaft. Das Ziel: Zeigen, wie die Stadt von Morgen geht.

Nicht nur die Tatsache, dass sich rund 300 Menschen zu dem Event angemeldet hatten zeigt, dass der Inhalt brandaktuell ist. Denn Industriegesellschaften produzieren riesige Mengen an Müll. Um genau zu sein liegt das Müllaufkommen in Berlin bei jährlich 8 Millionen Tonnen. Pro Person sind das 430 Kilogramm Siedlungsabfall pro Jahr. Ganz klar viel zu viel. Dafür müssen Lösungen her, wie auch Annette Nawrath fand. Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Naturschutz Berlin leitete das Event mit einem Grußwort ein. Unbegrenztes Wachstum, so ihr Fazit, sei mit begrenzten Rohstoffen in der heutigen Form nicht möglich. „Industriegesellschaften brauchen neue und andere Konzepte für den Umgang mit unseren Ressourcen. Es ist an der Zeit nicht über das Ob, sondern über das Wie zu sprechen“ sagte Nawrath.

Cradle to Cradle als Lösungsansatz

Nora erläuterte in ihrem Impuls zu C2C Denkschule & Designkonzept, wie genau dieses Wie aussehen kann. Die Anreize seien groß, unsere momentane Lebensweise zu ändern und zu optimieren, so Nora. Wir lebten aktuell in einer Cradle to Grave-Welt, in der wir aus Materialien Produkte schaffen, die nach ihrer Nutzung zu Müll werden. Zukunftsfähig sei die Devise „take, make, waste“ mit Blick auf endliche Ressourcen jedoch nicht, so Nora. „Wir müssen von der Produktionseinbahnstraße zu geschlossenen Kreisläufen kommen. Wir sehen uns als Parasiten, die in ihrem Schaden reduziert werden müssen. Anstatt Schädlinge zu sein, können wir Nützlinge werden“, sagte sie weiter. Aber was bedeutet eine Kreislauf-Stadt genau für Berlin? Und was müssen wir tun, um diesen Zustand zu erreichen?

Wo stehen wir in der Abfallpyramide?

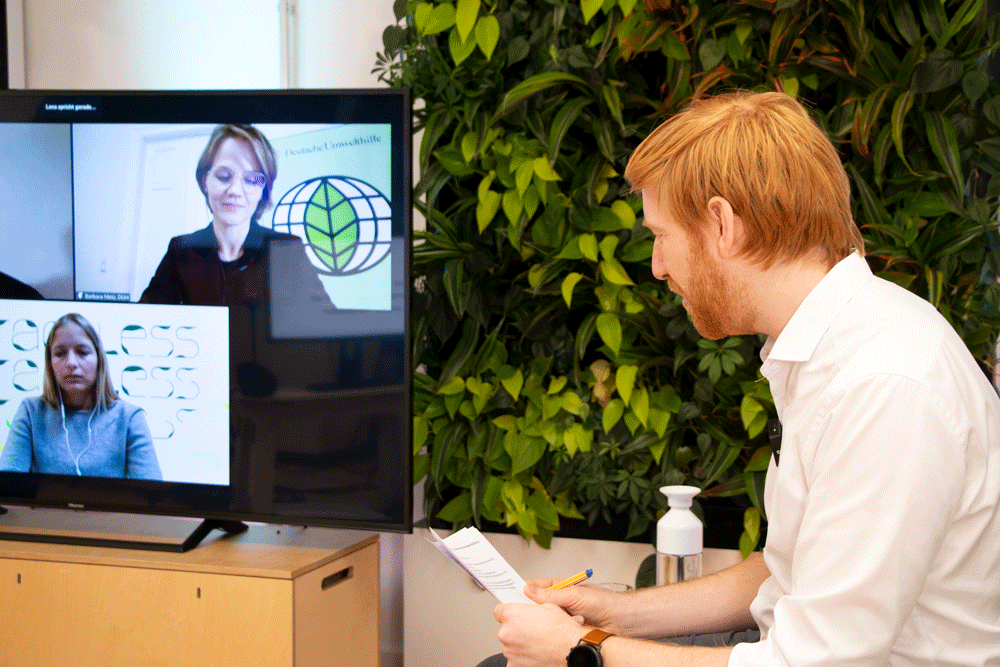

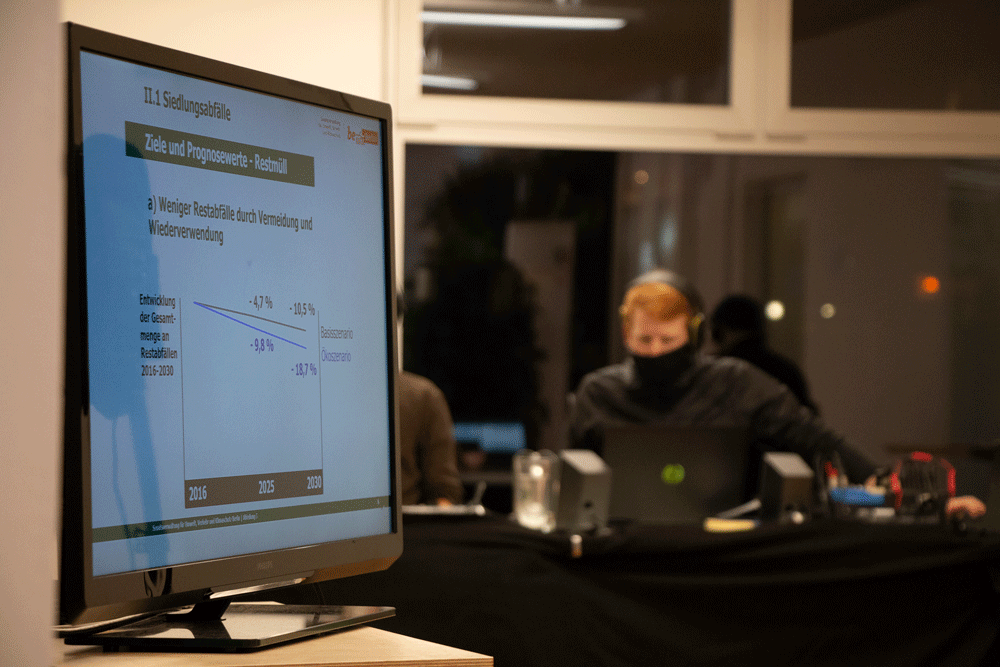

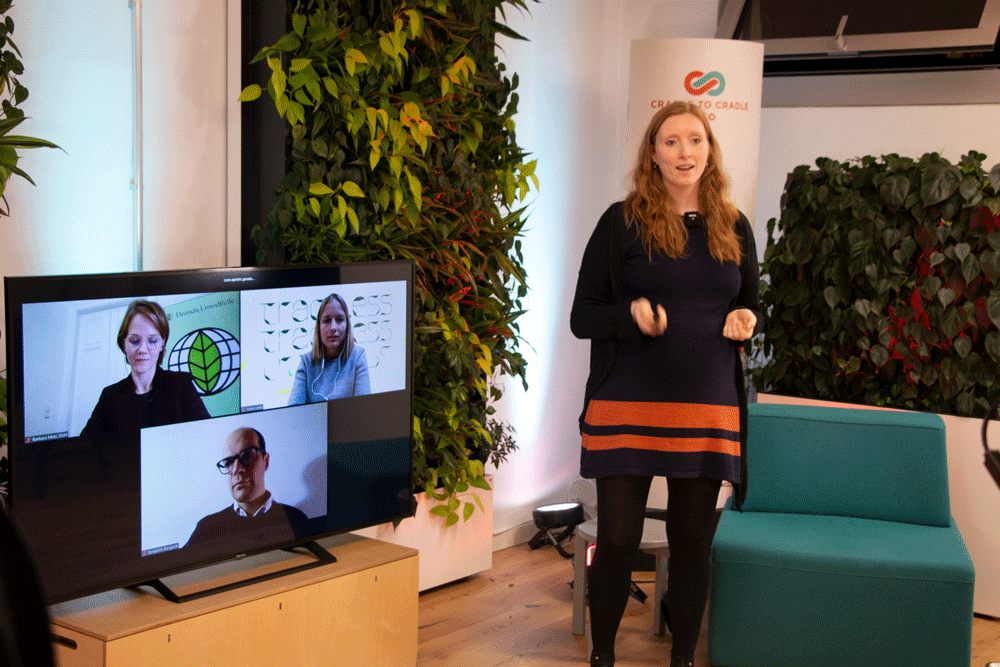

Antworten auf diese Frage diskutierten vier Vertreter*innen verschiedener Gesellschaftsbereiche, moderiert von Tim. Dr. Benjamin Bongardt, Referatsleiter Abfallwirtschaft in der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, war digital dazu geschaltet. Er erläuterte die Zero Waste-Strategie der Berliner Senatsverwaltung. Konkret sei bis 2030 geplant, den Hausmüll um 20 Prozent zu senken, die Klimagase um 250,000 Tonnen/Jahr und den Baustoffbedarf um 1,4 Millionen Tonnen/Jahr. Um Berlin zur Zero-Waste-Hauptstadt zu machen liege der Fokus vor allem auf Abfallvermeidung. Barbara Metz, stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe e.V., reihte sich als zweite Panelistin in die Forderung nach Abfallvermeidung ein. Sie verwies auf die fünfstellige Abfallhierarchie: Beseitigung, Verwertung, Recycling, Wiederverwendung und Vermeidung. Dabei nehme Beseitigung immer noch den größten Bereich ein, das müsse sich ändern.

Laut Andreas Thürmer, Leiter des Vorstandsbüros der Berliner Stadtreinigung, müsse es das Ziel sein, die Abfallhierarchie umzudrehen. Um mehr Abfall zu vermeiden, wiederzuverwenden und zu recyceln brauche es jedoch ein grundlegendes Umdenken von Wirtschaft und Bevölkerung. Konkret müsste die moderne Kreislaufwirtschaft ausgebaut, technologische Innovationen und die Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette gefördert sowie ein regulatorischer und finanzieller Rahmen geschaffen werden. Dabei wollte Thürmer den Fokus keinesfalls nur auf Vermeidung legen und betonte, wie wichtig das Wiederverwenden und Recyceln sei. Die vierte Panelistin war Anne Lamp, CEO und Gründerin von traceless. Sie hat ein vollständig kompostierbares Material entwickelt, das erdölbasierte Kunststoffe ersetzen kann. Lamp betonte, dass Abfallvermeidung als Hauptfokus nicht die alleinige Lösung sei. 85 Prozent aller je produzierten Kunststoffe lägen heute noch auf Deponien oder schwämmen in den Ozeanen. Abfall, vor allem Plastik, zu vermeiden, führe nur zu einem langsameren Anstieg des Müllaufkommens in der Umwelt, nicht aber dazu, dass kein Müll mehr entstehe. Zudem seien Kunststoff an sich ein gutes Material, so Lamp. Sie seien formbar, flexibel und recycelbar und somit ideal für den technischen Kreislauf geeignet. Das Problem sei jedoch, dass die Kreisläufe, in denen Kunststoffe und andere Materialien zirkulieren könnten, nicht fertig durchdacht und somit nicht geschlossen seien. So gehen endliche Rohstoffe verloren und wir vermüllen die Umwelt, so Lamp. Genau dieses Problem gelte es zu lösen.

Lamp betonte aber auch, dass es möglich sei, diese Kreisläufe zu schließen. Ihr Kunststoffersatz zirkuliert im biologischen Kreislauf. Er ist aus Reststoffen der Agrarindustrie produziert und innerhalb von 2 Monaten komplett kompostierbar, Positiv sei auch, dass die Nachfrage der Unternehmen für Alternativen zu konventionellem Kunststoff stetig steige. Das liege einerseits am größeren Bewusstsein der Konsument*innen und andererseits an EU-Regulierungen wie der kommenden Plastiksteuer. Grundsätzlich sieht Lamp in der heutigen Herstellung von Kunststoffen vor allem ein Designproblem. Die meisten Produkte würden heute noch nicht von Anfang an so designed, dass sie wieder- und weiterverwendet werden könnten. So gingen wichtige Rohstoffe für immer verloren – und es entstehe Müll.

Kreislauffähiges Einweg- oder konventionelles Mehrwegplastik?

Das Ziel der Veranstaltung war auch, die Gesellschaft mit in die Diskussion einzubeziehen. Bei der Paneldiskussion hatten digitale Zuschauerinnen die Möglichkeit, ihre Fragen an das Panel zu stellen. Darunter die, was nun besser und effektiver sei: an Suffizienz, Vermeidung und Verzicht zu appellieren, oder Produkte und Prozesse von Grund auf neu zu strukturieren, um geschlossene Kreisläufe herzustellen? Metz betonte, der beste Abfall sei der, der erst gar nicht entstehe und plädierte für Mehrweglösungen. Auch heute noch sammelten wir in Berlin mehr Verpackungen in der Rest- als in der Verpackungstonne, so Thürmer. Nur auf die Konsumentinnen zu vertrauen, dass sie bewusst handeln und verzichten, sei aber nicht die Lösung. Es müssten Anreize und Gesetze für Unternehmen geschaffen werden, die sicherstellen, dass weniger Müll entstehe. Das könne durch Verbote von zum Beispiel Kunststoff geschehen oder durch Regelungen wie eine Plastiksteuer oder eine Recyclingquote. Bongardt wies darauf hin, dass diese Regelungen die Folge haben müssten, dass weniger Einwegplastik produziert werde. Es gäbe viele Konsument*innen, die nicht zwischen materialgesundem und konventionellem Einwegplastik unterscheiden könnten, so Metz. Eine Lösung sei es, durch verstärkte Nutzung von Mehrwegprodukten Abfälle von Anfang an zu vermeiden. So, warf Lamp ein, würde jedoch auf lange Sicht das Problem nicht gelöst werden. „Es ist egal, ob man mit 50 oder 30 km/h gegen die Wand fährt, wir müssen die Kurve kriegen“ sagte sie. Für jedes Problem gebe es individuelle Lösungen. Nicht überall seien Mehrweglösungen daher die ideale Lösung. Es sei wichtig, zwischen drei Wirkungsindikatoren zu unterscheiden. Erstens: Plastik in der Umwelt, zweitens: Toxizität der Materialien, die wir einsetzen, auch im Kontakt mit Menschen und unserem Essen, und drittens: Treibhausgasemissionen, die durch die Produktion entstehen. Es gebe nicht eine one-fits-all-Lösung für alle Probleme, stimmte Bongardt zu. Wichtig sei es, einzelne Probleme wie die drei gemeinsam zu betrachten und individuelle Alternativen anzubieten. Mehrwegprodukte, zum Beispiel, führten wahrscheinlich zu weniger Abfallaufkommen, seien aber in ihrer Toxizität und bei der Herstellung nicht ungefährlich für Mensch und Klima.

Warum wir neue Gesetze brauchen

Auch die bestehenden Regulierungen wurden an diesem Abend diskutiert. Thürmer sagte aus Sicht der Entsorger*innen bei der BSR, dass die gesetzlich vorgegebenen Recyclingquoten oft schlichtweg nicht umsetzbar seien. Denn die Materialien vieler Produkte könnten nicht sortenrein getrennt und somit recycelt werden. Gesetze müssten daher also immer in Kombination mit besseren Materialien und einem besseren Design der Produkte bei der Herstellung angewandt werden. Sonst bleibe die Recyclingquote ein Scheingesetz. Dies sei ein klassisches Henne-Ei-Problem, fasste Tim zusammen. Einerseits bräuchten wir Gesetze, um sicherzustellen, dass Materialien im Kreislauf bleiben, zum Beispiel durch eine Recyclingquote. Andererseits brauche es erst einmal Produkte, die aus recyclingfähigen Materialien bestehen. Dem stimmte auch Lamp zu. Was durch eine Quote ohne den Einsatz von kreislauffähigen Materialien geschehe, sei Downcycling, so Lamp. Wir müssten davon wegkommen, nur auf Quoten zu achten und hin zu Regeln, welche Materialien in der Herstellung überhaupt verwendet werden dürften, sagte sie weiter. Es passiere noch zu oft, dass angebliche Alternativen nicht komplett durchgespielt werden, stimmte Bongardt zu. Wichtig sei nun ein Zusammenspiel aus Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling, Verwertung und langfristiger Beseitigung.

Berlin: Kreislauf-Hauptstadt von Morgen?

Die rege Diskussionsrunde konnte sich auf einige Punkte einigen. Mittelfristig ist die Vermeidung von Müll für Städte wie Berlin unabdingbar und mit der Zero Waste-Strategie ist der Rahmen dafür zumindest schon einmal verfasst. Langfristig müssen jedoch Lösungen gefunden werden, um Kreisläufe komplett zu schließen. Auch, aber nicht nur mit Blick auf Verpackungen. Nur so kann sichergestellt werden, dass Materialien und Rohstoffe unendlich zirkulieren und nicht mehr verschwendet werden. Das Ziel sei es, betonten alle vier Panelistinnen, die fünfstellige Abfallhierarchie umzudrehen. Cradle to Cradle zeigt schon heute, wie das geht. Durch geschlossene technische und biologische Kreisläufe wird Abfall zum Nährstoff für Produkte von Morgen. Das destruktive Konzept Müll gibt es in diesem Morgen nicht mehr. Denn Nutzungsszenarien werden durchdacht und spezifische Lösungen für Städte geschaffen. Um das zu erreichen, müssen wir als Gesellschaft zusammenarbeiten, Ideen und Technologien einbringen sowie Innovationen umsetzen. So können Berlinerinnen tatsächlich Bewohner*innen einer Kreislauf-Hauptstadt von Morgen werden.